Alevtina, Elena und die anderen

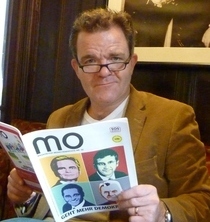

Aus der Ukraine sind vorwiegend Frauen geflüchtet, viele von ihnen mit ihren Kindern. Nach einem Jahr in Österreich stehen sie weiterhin vor der Frage, wie sie ihren neuen Alltag mit Kinderbetreuung, Arbeit sowie leistbarem Wohnen allein meistern können. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Porträt und Fotos: Milena Österreicher

Rund 52.ooo Ukraine-Vertriebene sind derzeit in Österreich in der Grundversorgung, davon sind

32.000 privat untergebracht. Ein Großteil der Geflüchteten ist hochqualifiziert.

Mit zwei Fingern klopft Elena Volkova gegen die Glasscheibe. „Die Fenster haben gebebt, als die ersten Bomben gefallen sind“, erzählt sie. Knapp 40 Kilometer war ihre Heimatstadt Charkiw von der russischen Grenze entfernt. Die Bomben schlugen am 24. Februar 2022 direkt in Volkovas Hof ein. „Fast noch mehr als die Bomben, bin ich über die Reaktion meiner Kinder erschrocken“, erinnert sich die Ukrainerin, „sie standen total unter Schock.“ Heute sitzt Elena Volkova in einem Café im dritten Wiener Gemeindebezirk. Wenige Tage nach Kriegsbeginn machte sie sich mit ihren beiden Kindern, 9 und 15 Jahre alt, auf den Weg nach Österreich. „Hätte ich die beiden nicht, wäre ich dortgeblieben“, sagt sie.

So wie Elena Volkova sind viele Ukrainerinnen mit ihren Kindern oder anderen Angehörigen nach Österreich gekommen. Rund 52.000 Ukraine-Vertriebene sind derzeit in Österreich in der Grundversorgung, davon sind 32.000 privat untergebracht. Die Mehrheit der Vertriebenen dürfte Betreuungspflichten haben. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger befragte mit ihrem Team zwischen März und Juni 2022 mehr als tausend Menschen im offiziellen Ankunftszentrum der Stadt Wien. Fast 90 Prozent waren Frauen. Zwei Drittel der Befragten gaben an, Kinder zu haben.

_______

„In der Ukraine hatte ich ein erfolgreiches

Studio, Freunde und

Familie. Jetzt bin ich nur noch

Mutter.“ Elena Volkova

_______

Geldfragen

Auch Alevtina Arzumanian packte wenige Tage nach Kriegsbeginn ihre Sachen. Ihr Mann fuhr sie und die beiden Kinder zur Grenze, danach ging es weiter mit dem Zug. Am dritten März 2022 landeten sie in Wien. Die ersten Monate kam Arzumanian bei einer österreichischen Familie unter. Danach fand sie mithilfe einiger Telegram-Gruppen eine eigene Wohnung. Dort zahlt die Ukrainerin die Betriebskosten, derzeit rund 400 Euro im Monat. Im Rahmen der Grundversorgung bekommt die zweifache Mutter 550 Euro Verpflegungsgeld – 260 Euro für sie selbst, 145 Euro für jedes der minderjährigen Kinder. Die Caritas vergibt 270 Euro Wohnzuschuss.

Zusätzlich arbeitet Arzumanian fünf Stunden pro Woche für den Verein „Domivka“, der ukrainische Frauen und Kinder unterstützt. 270 Euro bekommt sie dafür monatlich. „Damit kommen wir derzeit über die Runden“, sagt die 34-Jährige. Ab Sommer muss sie jedoch Miete für die Wohnung zahlen, wie viel weiß sie noch nicht. Viele private Unterkunftgeber*innen rechneten nicht damit, dass ihre Wohnungen so lange benötigt würden. Eigenbedarf und steigende Energiekosten lassen die Zahl der Privatunterkünfte schwinden. „Wir nehmen bereits den verstärkten Trend von privaten zu organisierten Quartieren wahr“, bestätigt Christoph Riedl, Asyl- und Integrationsexperte der Diakonie.

Alevtina Arzumanian flüchtete im März 2022 mit ihren beiden Kindern nach Wien. Derzeit kommt sie

mit Grundversorgung und kleinem Job über die Runden. Ab Sommer fällt Miete für die Wohnung an.

Plötzlich Alleinerzieherin

Eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt können sich viele nicht (mehr) leisten. Besonders Mütter mit Kindern, die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine unfreiwillig zu Alleinerzieherinnen in einem fremden Land wurden, können dort kaum einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Sie sind auf sich allein gestellt. Ein Netzwerk aus Familie und Freund*innen, das einspringen kann, fehlt in den meisten Fällen.

In Judith Kohlenbergers Erhebung im vergangenen Jahr gab rund die Hälfte der befragten Frauen mit Kindern an, nur Teilzeit arbeiten zu wollen. Das bestätigt auch Alevtina Arzumanian: „Wenn du ganz allein mit deinen Kindern hier bist, hast du weder Zeit, zu arbeiten noch dich irgendwann von allem zu erholen.“ In den Ferien, wie heuer zu Ostern, ist es besonders schwierig: „Da heißt es dann alleine Non-stop Kinderbetreuung.“

Hochqualifizierte Mütter

Dabei hat die 34-Jährige gegenüber vielen ihrer Landsleute bei der Jobsuche einen Vorteil: Die Landessprache stellt die studierte Deutschlehrerin vor keine Probleme. Ein Großteil der geflüchteten Ukrainer*innen in Österreich ist hochqualifiziert. 80 Prozent der Ukrainer*innen gaben laut Kohlenbergers Untersuchung an, einen Universitätsabschluss zu haben – jede zweite davon einen Masterabschluss oder ein Doktorat. Doch die Sprache, die Anerkennung der Diplome und die ungewisse Aufenthaltsdauer erschweren die Jobsuche.

Auch Elena Volkova besitzt zwei Uni-Abschlüsse: Tanzpädagogik und Internationale Beziehungen. In der Ukraine führte die Choreografin ein eigenes Tanzstudio für zeitgenössischen Tanz. Viele ihrer ehemaligen Schützlinge tanzen heute auf internationalen Bühnen, etwa in Polen oder Frankreich. „Ich habe in der Ukraine ein erfolgreiches Studio geführt, meine Liebe zum Beruf gemacht, hatte viele Freunde, Familie und ein schönes Leben“, sagt Volkova, „jetzt bin ich ‚nur‘ noch Mutter.“ Immer wieder drängen sich feine Tränen hervor, wenn sie über ihr altes Leben spricht. Zwischendurch wischt sie über ihr Handy, zeigt Fotos ihrer Kinder und Videos der Auftritte ihrer Tanzkompanien.

Wien gefalle ihr sehr gut, die Menschen seien freundlich und hilfsbereit. Mittlerweile unterrichtet Elena Volkova drei Stunden pro Woche ukrainische Kinder in einer Tanzschule in Wien Favoriten. Sie habe viel mehr Anfragen von Kindern und auch von Müttern, die gern tanzen würden. Doch ihr fehlt ein Raum zum Unterrichten. Ob sie ihre Zukunft in Österreich sieht? „Ich weiß es noch nicht“, sagt die Choreografin, „für meine Kinder wäre es wohl das Beste.“

Elena Volkova besitzt zwei Uni-Abschlüsse. In der Ukraine hatte sie ein eigenes Tanzstudio. Doch die

Sprache und Anerkennung ihrer Diplome erschweren die Jobsuche.

Zukunft ungewiss

Die Ungewissheit ist eines der Themen, mit dem Ukrainer*innen zu Natalia Kyriukhina kommen. Die Psychologin, die selbst erst im Frühjahr vergangenen Jahres nach Österreich gekommen ist, betreute seit Mai 2022 rund 80 Menschen. Für den Verein T.I.W. arbeitet sie 20 Stunden wöchentlich, er ermöglicht Ukrainer*innen kostenlose psychologische Betreuung. „Für die Kinder ist besonders die Schulsituation schwierig“, berichtet Khyriukhina. Neue Sprache, neue Regeln, eine andere Mentalität. Zudem besuchen viele der Kinder vormittags eine österreichische Schule, nachmittags nehmen sie online am Unterricht in der Ukraine teil.

Die Erwachsenen kommen mit verschiedenen Problemen zur Psychologin: traumatische Erfahrungen, emotionale Belastung aufgrund der Distanz zu Partner*innen, Freund*innen und Familie, Schuldgefühle, die Heimat verlassen zu haben, Probleme mit der Wohnsituation und Jobsuche. „Die Ungewissheit, wie es für sie in Österreich weitergehen wird, belastet fast alle“, sagt Kyriukhina.

Perspektive auf Zeit

Vertriebene Ukrainer*innen haben gemäß der EU-Massenzustrom-Richtlinie weiterhin temporären Schutz in Österreich. Zuletzt wurde dieser bis März 2024 verlängert. Er sichert Reisefreiheit innerhalb der EU und Grundversorgungsleistungen, wie Verpflegungsgeld, Unterkunft in einem organisierten Quartier oder Geldleistungen für privat untergebrachte Personen. Doch die zeitliche Befristung birgt Probleme. „Es ist schwierig, Mietverträge einzugehen oder Ausbildungen zu starten“, sagt Christoph Riedl von der Diakonie. Auch Arbeitgeber*innen würden zögern, jemanden einzustellen, dessen Aufenthalt nicht dauerhaft gesichert ist.

Natalia Kyriukhina ist Psychologin, sie kam im Frühling 2022 nach Österreich.

Seither betreute sie für den Verein T.I.W. rund 80 Menschen.

Die EU-Massenzustrom-Richtlinie könnte ein weiteres Mal verlängert werden, dann wäre der Maximalzeitraum von drei Jahren ausgereizt. Die Diakonie forderte daher im Februar ein eigenes „Ukrainer*innen-Gesetz“. Ähnlich wurde es in den 1990er-Jahren bereits mit Vertriebenen aus Bosnien gehandhabt. „Die Geflüchteten aus der Ukraine sind eine besonders vulnerable Gruppe: Es sind vorwiegend Frauen, viele haben Betreuungspflichten, wir sehen auch einige Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen“, führt Asylexperte Riedl aus. Solange sie allerdings in der Grundversorgung sind, hätten sie keinen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen. „So viele tausend Menschen in der Grundversorgung unterzubringen, war am Anfang die einzig praktikable Lösung“, sagt er. Doch ein Jahr später sei diese Unterbringungsform nicht mehr passend. Denn die Grundversorgung sei eigentlich für Asylwerber*innen in der Zeit ihres Verfahrens gedacht und erschwert die Jobsuche, etwa durch die damit verbundene Zuverdienstgrenze. Diese Grenze wurde nun in den meisten Bundesländern für Ukrainer*innen angehoben, sodass von jedem Euro, der über einen Freibetrag von 110 Euro hinausgeht, 35 Cent bei den Beschäftigten verbleiben.

_______

Es ist schwierig, mit ungewissem

Aufenthalt Mietverträge einzugehen

oder Ausbildungen zu

starten. Christoph Riedl, Diakonie

_______

Statusänderung

Idealerweise sollten Ukrainer*innen einen Status ähnlich dem von anerkannten Flüchtlingen bekommen, meint Christoph Riedl. Damit hätten sie auch Anspruch auf Sozialhilfe. Rechtlich wäre es möglich, allen Ukrainer*innen, die zu einem gewissen Stichtag in Österreich waren, automatisch den Flüchtlingsstatus zuzusprechen. „Wenn 60.000 Asylverfahren geführt werden müssten, wäre das ein unheimlicher Verwaltungsaufwand, das kostet zu viel Zeit“, so Riedl. Diese Zeit sowie Gewissheit und Ressourcen brauchen Ukrainerinnen wie Alevtina oder Elena jedoch, um sich hierzulande ein Leben mit Perspektiven aufzubauen. Auch für die Zukunft ihrer Kinder, die womöglich in Österreich liegt.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo