Dann gibt es garantiert einen Shitstorm

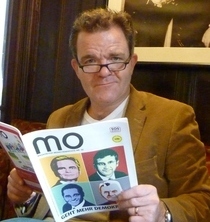

„Wir müssen ein Klima sicherstellen, in dem alle ihre Meinung äußern können, ohne niedergemacht zu werden“, sagt Maria Windhager. Die Medienanwältin hat bereits mehrfach erfolgreich Gerichtsverfahren bei Hass im Netz geführt. SOS Mitmensch vertritt Windhager schon seit vielen Jahren. Ein Gespräch über Einschüchterungsklagen, Sexismus und warum Hass keine Meinung ist. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Andreas Bachmann, Fotos: Heribert Corn

Warum haben Sie sich entschieden, als Anwältin NGOs wie SOS Mitmensch zu unterstützen? Wegen des Geldes kann es ja nicht sein.

Nein, wegen des Geldes ist es nicht. Das gesamte Medien- und Persönlichkeitsschutzrecht ist kein Rechtsgebiet, mit dem man reich wird. Ich war schon in der Schule für NGOs aktiv. Ich fand es wichtig, sich auch rechtlich auszukennen und habe von jeher ein politisches Verständnis von Recht. NGOs greifen meistens sehr wichtige humanistische und idealistische Themen auf, die im Mainstream zu kurz kommen. Ich finde es wichtig, solche Anliegen zu unterstützen.

„Ich war schon in der Schule für NGOs aktiv. Ich fand es wichtig, sich auch rechtlich auszukennen

und habe von jeher ein politisches Verständnis von Recht.“ (Maria Windhager)

Sie unterstützen und beraten SOS Mitmensch in rechtlichen Fragen. Wie kam das zustande?

Ich bin mittlerweile als Anwältin auch dafür bekannt, mich mit rechtspoli tischen Fragestellungen zu beschäftigen. Da lag es nahe, dass sich SOS Mitmensch an mich wendet. Ein Dauerthema ist sprachliches Bewusstsein für Sexismus, Rassismus und Antisemitismus zu schaffen. Da gab es auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Zum Beispiel gegen einen Wiener FPÖ-Abgeordneten wegen rassistischer Äußerungen, die sich gegen SOS Mitmensch und dessen Sprecher Alexander Pollak gerichtet hatten.

Wenn Sie sagen, Sie haben einen politischen Zugang zum Recht. Wie lautet der?

Praktisch ausgedrückt geht es für mich darum, zu erkennen, welche politischen Interessen hinter einer Norm stehen, und diese laufend zu hinterfragen, aber auch dafür zu kämpfen. Die Grundrechte und Menschenrechte, die auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind, müssen zum Beispiel als „living instrument“ verstanden werden, also immer „gelebt“ werden. Das ist eine große Herausforderung. Auch in der klassischen Anwaltsarbeit kommt das immer wieder zu kurz, weil Fälle oft nur technokratisch abgearbeitet werden.

_______

NGOS GREIFEN WICHTIGE THEMEN AUF,

DIE IM MAINSTREAM ZU KURZ KOMMEN.

_______

Niedergeschriebene Grundrechte müssen Sie vor Gericht ständig neu erkämpfen und durchsetzen?

So ist es. Das sieht man an vielen aktuellen Fällen, die diskutiert werden: Etwa beim Thema Kinderrechte, die im Verfassungsrang stehen, aber nicht ausreichend berücksichtigt werden. Auch in meinem Bereich Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz gibt es viele Baustellen und täglich neue Herausforderungen. Die Auswirkungen der Digitalisierung müssen etwa auch auf rechtlicher Ebene verarbeitet werden. Da sind wir immer hintennach, das liegt in der Natur der Sache. Man muss wirklich dranbleiben.

Klagen kommen auch von der anderen Seite. Die wirken oft einschüchternd und sollen kritische Äußerungen verhindern. Wie funktioniert das und betrifft das auch SOS Mitmensch?

NGOs greifen heikle Themen auf, die großen Unternehmen sehr wehtun kön nen, weil sie ihre Geschäfte stören. Da stoßen sie automatisch auf Widerstand. Die Frage ist daher, wie weit sich die NGO in ihrer Kritik exponieren kann. Es ist ein gutes Zeichen, dass SOS Mitmensch hier immer auf der sicheren Seite war, obwohl sie immer scharfe Kritik geübt hat. Das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass die Kritik entsprechend substantiiert und daher auch nicht angreifbar war. Viele NGOs werden aber auch angegriffen, wenn sie berechtigte Kritik üben, um sie einzuschüchtern.

Wie gefährlich sind Einschüchterungsklagen für die Meinungsvielfalt?

Der Einschüchterungseffekt darf nicht unterschätzt werden. Viele Themen werden deshalb gar nicht erst aufgegriffen, wenn man mit heftiger Gegenwehr und mit enormem Kostenrisiko rechnen muss. Das ist auch ein Riesenthema für den Journalismus. Wird ein heikles Thema aufgegriffen, setzt man sich einer Bedrohung aus, die die privaten finanziellen Möglichkeiten oder die meines Unternehmens bzw. meiner Organisation übersteigen. Es gibt bestimmte Personen oder Unternehmen, von denen regelmäßig Klagen kommen – egal, was man schreibt, weil sie grundsätzlich nicht in der Zeitung stehen wollen. Und selbst wenn man sich relativ sicher sein kann, dass man das Verfahren nicht verlieren wird, muss es zuerst einmal vorfinanziert werden, bis es rechtskräftig ist. Das kann Jahre dauern.

Gab es Klagen, deren Begründung für Sie absurd war?

Bestes Beispiel in der jüngeren Vergangenheit war meines Erachtens die Klage der OMV gegen das Magazin „Dossier“. Da ging es nicht nur um die Unterlassung bestimmter Äußerungen, die zum Großteil schon auf den ersten Blick zulässige politische Werturteile und daher nicht angreifbar waren. Da habe ich mich schon gefragt: „Warum klagen die überhaupt?“ Absurd war aber auch, dass ein immaterieller Schadenersatz gefordert wurde, der gar nicht vorgesehen ist. Da hat man gesehen, dass die Gegenseite das Geld dazu hat, einfach etwas auszuprobieren. Juristisch mag das spannend sein. Aber „Dossier“ hat das nach der zweiten Klage, die auch gegen die Folgeberichterstattung eingebracht wurde, überhaupt nicht spannend gefunden. Denn diese Forderungen haben den Streitwert und damit das Kostenrisiko enorm erhöht. Was mir auch auffällt, dass in jüngerer Vergangenheit einzelne Journalistinnen und Journalisten immer häufiger mit einer strafrechtlichen Privatanklage konfrontiert sind. Oder denken Sie an Markus Wilhelm, der mit vielen straf- und zivilrechtlichen Klagen eingedeckt wurde. Da geht es dann um die eigene Existenz.

Womit auch Sie zu kämpfen haben, sind Hassnachrichten. Wann wird aus einer vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckten Kritik zur Hassbotschaft?

Kritik, vor allem politische Kritik darf beleidigen, schockieren und stören, sie muss aber einen sachlichen Beitrag im Meinungskampf in einer demokratischen Gesellschaft leisten. Unsachliche, unsubstantiierte Kritik ist exzessiv und leistet keinen solchen Beitrag, es geht nur mehr darum eine Person zu beschimpfen und herunterzumachen. Daher ist Hass keine Meinung. Hass zerstört den politischen Diskurs, weil sich viele Leute gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern, wenn sie damit rechnen müssen, mit Hass konfrontiert zu sein. Wir müssen ein Klima sicherstellen, in dem alle ihre Meinung äußern können, ohne niedergemacht zu werden. In der Justiz wird noch immer unterschätzt, was diese Hassbotschaften wirklich auslösen, wie schädlich sie sind. Da wird zu viel liegengelassen. Mir fällt aber auch auf, dass politische Kritik manchmal vorschnell als Hass im Netz „geframed“ wird. Da sollte man immer genau hinschauen, denn Kritik ist für eine lebendige Meinungsbildung sehr wichtig.

Vor ihrem Suizid musste die Ärztin Maria Kellermayer Hass und Todesdrohungen in Mails, aber auch persönlich ertragen. Die Behörden nahmen das nicht ernst und blieben untätig. Ein Beispiel, das hier etwas nicht stimmt?

Ja, leider. Hier hat sich die Bedrohung immer weiter potenziert. Frau Kellermayer wurde ja nicht nur in Nachrichten mit Gewalt und Tod bedroht. Es gab auch bedrohliche Ereignisse in ihrer Ordination. In solchen Konstellationen entsteht eine sehr konkrete Gefährdungslage, die existenzbedrohend ist. Diese Wechselwirkung wurde von den Behörden zu wenig ernst genommen. Da ist etwas schiefgelaufen. Sie war nicht ausreichend geschützt. Ganz mies finde ich, dass sich manche darauf hinausreden wollen, dass sie schon vorher Probleme gehabt habe. Selbst wenn das so gewesen sein sollte, dann ist sie doch umso schützenswerter. Dann müsste die Gefährdung umso ernster genommen werden.

_______

DIE BEHÖRDEN MÜSSTEN AUF DEN HASS

IM NETZ STÄRKER REAGIEREN.

_______

Behörden behaupten oft, sie könnten bei Androhungen nichts tun, bevor nicht auch tatsächlich etwas passiert. Ist das so? Oder gibt es jetzt schon genug Rechtsmittel?

Ich beschäftige mich schon lange damit und ich glaube, dass in vielen Fällen das vorhandene Instrumentarium nicht konsequent genutzt wird. Die Polizei könnte schon viel mehr machen, etwa auch bei der Ausforschung von Tätern. Aber man muss sich dahinterklemmen. Es ist Knochenarbeit und es braucht Know-how. Da sind wir hintennach. Das ist ärgerlich, denn mittlerweile sollte sich schon herumgesprochen haben, dass das ein zunehmendes Problem unserer Zeit ist, mit dem wir umgehen müssen.

Wer sind die Gruppen, die besonders häufig Opfer von Hass im Netz werden?

Frauen sind stärker von Hass im Netz betroffen und sie sind anders betroffen als Männer. Der Hass kommt zwar überwiegend von Männern, aber nicht nur. Auch Frauen sind darunter. Migrant*innen und Randgruppen sind massiv und schon sehr lange Hass im Netz ausgesetzt. Es landen derzeit mehr Fälle von Verhetzung vor Gericht, das ist gut. Aber es sind noch immer zu wenige, zu viele Verfahren werden eingestellt. Auch Journalistinnen und Journalisten werden persönlich angegriffen bzw. alle, die sich in den Social Media exponieren. Wer sich zu einem kontroversiellen Thema äußert, muss damit rechnen, angegriffen und persönlich beleidigt zu werden.

Was hat das für Folgen?

Ich kenne viele Leute, die sich im öffentlichen Raum bewegen und zu bestimmten Themen keine Stellung mehr nehmen. Sie wissen: Dann habe ich garantiert den Shitstorm. Die Politikwissenschafterin Natascha Strobel nimmt sich immer wieder Pausen von Twitter. Es ist irre, welchem Hass sie permanent ausgesetzt ist. Auf dieses Phänomen müssten Behörden stärker reagieren. Ich finde es zwar schade, aber auch verständlich, dass Betroffene es sich nicht antun wollen, alle ihre Ansprüche geltend zu machen. Es ist ein mühsamer und leider oft auch aussichtsloser Weg. Daher müssen wir auch laufend darüber nachdenken, ob wir allenfalls andere Möglichkeiten haben, Hass im Netz besser in den Griff zu bekommen.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo