Im Gefängnis für Hilfsbereitschaft?

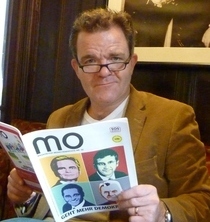

Allein in Griechenland stehen derzeit 22 Seenotretter*innen vor Gericht. Die Kriminalisierung der Hilfe für Menschen, die zu ertrinken drohen, ist besorgniserregend. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Kommentar: Annemarie Schlack

Stellen Sie sich vor, ein Autounfall passiert vor Ihrem Haus. Sie sehen jemanden am Straßenrand liegen, der offensichtlich Ihre Hilfe braucht. Was würden Sie zuerst überprüfen, den Puls oder den Reisepass?

Die Antwort ist für die meisten offensichtlich. Dennoch werden in Europa immer mehr Menschen strafrechtlich verfolgt, weil sie Menschen in Not helfen.

Der wohl bekannteste Fall ist der Prozess gegen Seán Binder, einem ausgebildeten Rettungstaucher aus Deutschland, und Sarah Mardini, einer syrischen Geflüchteten und Aktivistin, deren Geschichte den Netflix-Film „The Swimmers“ inspirierte.

Sie stehen aktuell zusammen mit 22 anderen Seenotretter*innen in Griechenland vor Gericht. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft. Ihr angebliches „Verbrechen“ war nichts anderes als die Hilfe für Menschen, die in der Ägäis zu ertrinken drohten.

Schon 2018 wurden Binder und Mardini unter zahlreichen Anschuldigungen festgenommen, darunter Schmuggel, Spionage und unrechtmäßige Nutzung von Funkfrequenzen. Sie verbrachten mehr als 100 Tage im Gefängnis, bis sie auf Druck von Amnesty International und anderen Organisationen gegen Kaution freigelassen wurden.

Dieses Vorgehen der griechischen Behörden macht deutlich, dass die bis zum Äußersten gehen, um humanitäre Hilfe zu verhindern und Migrant*innen davon abzuhalten, an den Küsten des Landes Schutz zu suchen – etwas, das wir in zahlreichen europäischen Ländern beobachten können.

Die Politik spricht oft vom „Pull-Faktor“ und behauptet, dass Seenotrettung und humanitäre Hilfe Migrant*innen indirekt dazu ermutigt, das Risiko der Überfahrt auf sich zu nehmen. Menschen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen, entschieden sich vermeintlich dafür, ihr Leben zu riskieren und das Mittelmeer zu überqueren, weil sie möglicherweise von NGOs gerettet werden.

Für mich ist dieses Argument aus der Luft gegriffen. Es gibt absolut keinen Zusammenhang zwischen der Präsenz von Rettungskräften und der Zahl der Menschen, die versuchen, irregulär das Mittelmeer zu überqueren. Es besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen der Zahl von Geflüchteten und Krieg, Verfolgung und extremer Armut. Die Unterbindung von Rettungseinsätzen hält Menschen nicht davon ab, gefährliche Reisen zu unternehmen. Sie macht diese Reisen nur noch gefährlicher.

Die strafrechtliche Verfolgung von humanitärer Hilfe zielt darauf ab, die Rettung von Leben zu kriminalisieren. Menschen zu helfen, denen in einem der tödlichsten Seewege Europas das Ertrinken droht, und ihnen an der Küste beizustehen, ist kein Verbrechen. Jemandem in Not zu helfen, ist das einzig Richtige, was man tun kann.

Annemarie Schlack ist seit 2016 Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Sie hat Rechtswissenschaften an der Universität Graz und Conflict Resolution an der University of Bradford studiert. Sie war lange für SOS Kinderdorf tätig.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo