Neue Ermittlungsstelle

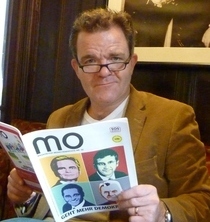

Die Wirksamkeit künftiger Ermittlungen wegen Polizeigewalt wird auch von Staatsanwaltschaft und Zivilgesellschaft abhängen. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Polizeikolumne - Philipp Sonderegger beobachtet die Staatsgewalt, Illustration: Petja Dimitrova

Es hat gedauert und noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Die Regierung hat ihre Pläne für die Einrichtung einer „unabhängigen Beschwerde- und Ermittlungsstelle“ bei vermuteter Polizeigewalt präsentiert. Wenn alles planmäßig verläuft, kann die Stelle noch vor dem Sommer beschlossen und bis Ende des Jahres eingerichtet werden.

Die Reaktionen sind erwartbar kritisch ausgefallen. Bereits während der Verhandlungen ist klar geworden, dass die neue Einheit im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung angesiedelt werden soll. Sie ist damit außerhalb der Sicherheitsdirektion, aber doch dem Innenminister weisungsunterstellt. Er ist das oberste Organ, politisch verantwortlich. Damit ermittelt auch künftig der Minister gegen sich selbst. Eine solche Konstruktion garantiert weder unabhängige noch wirksame Ermittlungen und entspricht auch nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen. Dennoch könnte künftig gründlicher und konsequenter gegen Misshandlungen vorgegangen werden. Dafür werden insbesondere zwei Stellschrauben maßgeblich sein.

Erstens: Wird das Justizministerium mitziehen und das Momentum für Verbesserungen auf Seiten der Staatsanwaltschaft nutzen? Schließlich war die Ankläger*innen-Seite schon bislang „Herrin des Verfahrens“ und kann laschen Ermittler*innen Beine machen.

Zweitens: Mit dem geplanten Expert*innen-Beirat wird eine Art zivile Aufsicht eingerichtet – wenn auch nur zu einem Teil von NGOs beschickt. Der Beirat mischt sich nicht in laufende Ermittlungen ein. Er soll aber Zugang zu allen erforderlichen Informationen erhalten, um öffentlich Empfehlungen zur strukturellen Verbesserung der Ermittlungsarbeit abzugeben.

Bei aller Skepsis gegenüber der Wandelbarkeit des Polizeiapparates, wäre es aber doch möglich, dass die Auseinandersetzung durch eine Innen- und Außensicht im Beirat die Fronten aufweicht und Entscheider*innen für wichtige Veränderungen empfänglicher macht. Das entbindet die Zivilgesellschaft natürlich nicht von der Pflicht, auch notwendige Kritik zu üben und unbeliebte Maßnahmen einzufordern. Aber der Beirat öffnet einen zusätzlichen Weg, die Qualität der Ermittlungen zu beeinflussen. Wie erfolgreich, wird man sehen.

Philipp Sonderegger ist Menschenrechtler, lebt in Wien und bloggt auf phsblog.at.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo