Seenotrettung im Visier?

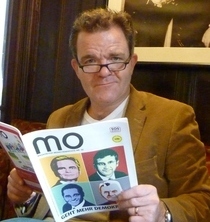

Seenotretter*innen stehen wegen Spionage, Menschenhandel, Geldwäsche in EU-Staaten vor Gericht. Amnesty International zeigt sich besorgt über die zunehmende Kriminalisierung von Hilfsverbänden. Was steht hinter diesen Entwicklungen? Für den Menschenrechtsexperten Manfred Nowak steht fest: „Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, legal zu flüchten.“ Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Andreas Bachmann

Gerettete Menschen auf der Iuventa, 29.07.2016. Seenotretter*innen haben im Mittelmeer bis heute

zahlreiche Leben gerettet. Heuer ertranken bereits so viele Menschen wie seit 2017 nicht mehr.

Freitag, der 13. Jänner 2023 war für Seán Binder und Sarah Mardini ein glücklicher Tag – oder zumindest kein allzu schlimmer. Die Seenotretter*innen standen an diesem Tag auf der griechischen Insel Lesbos vor Gericht. Nach vier Jahren der Ermittlungen und Prozesse und mehr als 100 Tagen in Untersuchungshaft für Binder und Mardini entschied das Gericht, das Verfahren wegen Spionage gegen insgesamt 24 Flüchtlingshelfer*innen einzustellen. Der Grund: Verfahrensfehler. Justizunterlagen seien für die Angeklagten nicht übersetzt und nicht zugänglich gemacht worden.

Doch vorbei ist es für Binder und Mardini noch lange nicht. Noch immer wird gegen sie ermittelt, die Liste der Vorwürfe ist lang: Die griechische Staatsanwaltschaft wirft ihnen Menschenhandel, Geldwäsche, Betrug und die unrechtmäßige Nutzung von Funkfrequenzen vor. Ermittelt wird gegen Binder und Mardini auch noch wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zur illegalen Einreise. Wann die Verfahren fortgeführt werden, ist offen. „Wenn es so weitergeht, dauert das noch 50 Jahre“, sagte Binder nach dem vorläufig geplatzten Prozess.

_______

„Wir beobachten seit einem Jahr

immer schärfere Maßnahmen

und Repressionen“, sagt Sophie

Scheytt von AI.

_______

„Wir beobachten seit einem Jahr immer schärfere Maßnahmen und Repressionen“, sagt Sophie Scheytt, Expertin für Asylpolitik bei Amnesty International in Deutschland. „Einerseits geht es gegen Geflüchtete selbst, andererseits gegen Menschenrechtsverteidiger*innen.“ Die Schritte reichen von Einschüchterungsversuchen und Drohungen über strafrechtliche Verfolgung bis hin zu administrativen Beschränkungen. Zudem würden immer neuen Regeln für die Arbeit von NGOs aufgestellt, so Scheytt. Was hier passiert, ist aus ihrer Sicht klar: „Es geht um die Kriminalisierung von Solidarität und darum, Menschen von der Flucht abzuhalten – mit tödlichen Konsequenzen.“

Im heurigen Jahr starben bisher bereits so viele Menschen im Mittelmeer wie seit 2017 nicht mehr: Die International Organisation for Migration (IOM) unter dem Dach der Vereinten Nationen registrierte bis März dieses Jahres bereits 441 Tote. Die wahre Zahl der Toten auf der gefährlichsten Fluchtroute der Welt ist noch höher. Viele Menschen ertrinken auf hoher See, ohne dass es jemand bemerkt. Amnesty International wirft den EU-Ländern vor, an ihren Außengrenzen Geflüchtete zu schlagen, zu treten, einzusperren und rechtswidrig zurückzuführen.

|

|

| Sophie Scheytt, Amnesty Deutschland: Neue Gesetze erschweren die Arbeit der NGOs. |

Erik Marquardt, EU-Abgeordneter: Man versucht, ein Exempel zu statuieren. |

Illegale Pushbacks die Regel?

Der Völkerrechts- und Menschenrechtsexperte Manfred Nowak von der Universität Wien beantwortet die Frage, ob die EU-Länder hier elementare Menschenrechte missachten, sofort: „Ja, klar. Das macht Italien immer wieder, auch Spanien und auch Kroatien macht das an seiner Grenze ganz brutal.“ Er verweist auf Urteile des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention. „Wenn ich als Staat Leute ohne Verfahren zurückschicke, wenn ich Pushbacks mache, dann ist das generell verboten“, so Nowak.

Die Organisation Aegean Boat Report dokumentierte Ende März den Fall eines mutmaßlichen Pushbacks in griechischen Gewässern. Ein Flüchtlingsboot mit 59 Personen sei von der griechischen Küstenwache in türkische Gewässer zurückgedrängt worden.

Gegen den Norweger Tommy Olsen, der den Fall aufarbeitete, ermitteln die griechischen Behörden. Was ihm vorgeworfen wird? „Es geht offenbar darum, dass er Kontakt mit Schleppern hatte und Beihilfe zur illegalen Migration geleistet habe“, sagt Erik Marquardt. Der EU-Abgeordnete von den deutschen Grünen kritisiert seit Jahren, wie die EU-Länder an ihren Außengrenzen mit Geflüchteten umgehen und Seenotretter*innen kriminalisieren. Je genauer Marquardt den Fall Olsen betrachtet, desto absurder wird es, was dem Aktivisten vorgeworfen wird. „Die Schlepper haben Olsen angerufen und ihn über Boote informiert, die auf dem Meer sind.“ Olsens Nummer steht auf der Website von Aegean Boat Report, jede*r kann ihn anrufen. „Dafür kann man ihn schlecht bestrafen“, sagt Marquardt. Und: „Schlepper rufen auch die griechische Seenotrettungsleitstelle an, wenn Boote unterwegs sind.“ Bei Olsen soll strafbar sein, womit griechische Behörden ebenfalls konfrontiert sind.

Auch im Verfahren gegen Binder und Mardini „hat es die Staatsanwaltschaft noch nicht geschafft, ernsthafte Beweise vorzulegen. Da steckt nicht viel dahinter“, ist Marquardt überzeugt. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung etwa beruhe darauf, dass Binder in verschiedenen Whats- App-Gruppen sei. „Man versucht offenbar, ein Exempel zu statuieren“, sagt Marquardt. Dass die Verfahren so lange dauern und immer mehr davon gegen Binder, Mardini und weitere Seenotretter* innen eingeleitet werden, habe Gründe: „Die Verfahren werden so lange verschoben, bis es kein öffentliches Interesse mehr daran gibt“, sagt Marquardt. Und je mehr Verfahren angestrengt würden, „desto mehr Leute glauben: Vielleicht ist ja doch etwas im Busch.“

Mission Lifeline, aktiv im Mittelmeer. Die Devise der NGO: Menschen in Seenot zu retten ist nicht nur

ein Gebot der Menschlichkeit. Es ist eine Pflicht, die im internationalen Seerecht verankert ist.

Verschärfte Gesetze

Auch neue Gesetze erschweren die Arbeit von Seenotretter*innen. Deutschland bringt derzeit eine neue Schiffssicherheitsverordnung auf den Weg. Sie sieht strengere Regeln für Schiffe von Rettungsmissionen vor. Der Verein Resqship in Hamburg berichtete dem NDR von neuen Vorgaben: Ihr 20 Meter langer Motorsegler muss nun aufwendig umgebaut werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Ein Betrag, der für den Hilfsverein nicht zu stemmen ist. Die Konsequenz: Das Schiff kann nicht mehr ins Mittelmeer auslaufen. Der Verdacht überzogener Forderungen liegt nahe. „Die Seenotrettung ist seit vielen Jahren unfallfrei“, kommentiert Sophie Scheytt die vermeintlich notwendigen neuen Sicherheitsregeln. Amnesty hat mittlerweile das von der FDP geführte deutsche Verkehrsministerium aufgefordert, die Verordnung nachzubessern, um sicherzustellen, dass sie dem Koalitionsvertrag entspricht und die zivile Seenotrettung nicht behindert.

Dass die neue Regelung Rettungsmissionen erschweren würde, dahinter vermutet Scheytt keinen Zufall. „Ich formuliere es mal so: Der Bundesregierung sind die möglichen Auswirkungen auf die Arbeit von Rettungsorganisationen ganz bewusst.“ In den immer schärferen gesetzlichen Regelungen sieht Scheytt eines der vielen Gesichter der „Kriminalisierung von Solidarität“. Die Diskussionen über die Rolle von NGOs bei der Rettung geflüchteter Menschen im Mittelmeer nimmt sie „generell als verroht wahr“. Aktivist*innen würden mit populistischen und haltlosen Vorwürfen überzogen. „Kriminalisierung fängt mit Diffamierung an“, so Scheytt. Die griechische Küstenwache sprach jüngst in einem Bericht im Standard von 367 Menschen, die im vergangenen Jahr vor den Küsten des Landes ertrunken seien. In Italien seien es 1.362 Menschen gewesen. Während Griechenland generell keine Rettungsschiffe mehr in seinen Gewässern zulässt, legten in Italien regelmäßig Boote von Seenotretter*innen an. Die höhere Zahl der Toten dort, sieht Griechenland als Beleg dafür, dass NGOs mit Ihren Rettungsaktionen Menschenleben gefährdeten. Eine These, die aus Sicht von Amnesty International nicht haltbar ist: „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Zahl der Abfahrten von Schutzsuchenden und der Präsenz von Rettungsschiffen“, sagt Scheytt.

_______

„EU-Länder missachten

elementare Menschenrechte.

Aber irgendwann reicht es auch.“

Manfred Nowak

_______

Das sehe man auch jetzt wieder: „Aufgrund eines neuen italienischen Gesetzes müssen Schiffe der zivilen Seenotrettung nach nur einer Rettung sofort italienische Häfen ansteuern und sind deshalb eine kürzere Zeit im Such- und Rettungsgebiet unterwegs.“ Dennoch steigt die Zahl der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer. Das bestätigt auch Marquardt: „Sogar die Rechtspopulisten in Italien merken, dass die Präsenz der Seenotrettung im Mittelmeer keinen Einfluss auf die Abfahrten in Tunesien, Libyen oder Ägypten hat. Es kommen viel mehr Leute, obwohl man jahrelang versucht hat, Seenotrettung zu behindern.“ Nachsatz von Marquardt: „Europa müsste sich eigentlich für die letzten Jahre schämen.“

Sea-Watch: Am 23.7. 2022 rettet die NGO im Mittelmeer von einem Boot 120 Menschen,

die in Seenot geraten sind.

Wissenschaftliche Untersuchungen, etwa der juristischen Fakultät der Universität Oxford oder des European University Institute bei Florenz, kamen zum Schluss: Ob sich mehr oder weniger Flüchtlinge auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer machen, hänge nicht davon ab, ob dort Rettungsschiffe unterwegs sind. „Es ist wissenschaftlich, politisch und moralisch falsch, so zu argumentieren“, sagt Sophie Scheytt. Menschen im Mittelmeer sich selbst zu überlassen, „ist kein Mittel, sie davon abzuhalten, in Boote zu steigen“. Dafür bräuchte es sichere und legale Zugangswege für Schutzsuchende. Seenotrettung sei eine staatliche Pflicht. „Die NGOs springen ein, wo Staaten versagen.“

Die Sprache und Gesetzgebung gegen Geflüchtete und Aktivist*innen „wird immer unmenschlicher“, sagt Manfred Nowak. „Und jetzt kriminalisieren wir diese Arbeit auch noch, indem wir sagen: Ihr seid eigentlich Mittäter von kriminellen Organisationen.“ Nowak warnt davor, die Schraube noch weiter festzuziehen: „Irgendwann reicht es auch. Denn was soll der nächste Schritt sein?“ Damit weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken, brauche es vor allem eines: „Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, legal zu flüchten.“

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo